La Corroirie : Découvrez l'histoire des Chartreux du Liget

En plus de nos séjours au château-monastère, nous proposons également des visites libres du monument, ouvertes à tous.

La visite s’étend sur l’ensemble du site, de l’église consacrée en 1206 à l’ancien bâtiment des domestiques, en passant par le parcours de Land Art Vox Alchimia. Elle est accessible du 1er avril au 11 novembre, chaque jour de 11h à 19h.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une visite guidée incluant la distillerie Élixir4 est proposée sur rendez-vous.

Une brochure de 16 pages, remise sur place, vous accompagne dans la découverte du site et de la vie des moines chartreux. Vos avis et impressions sont les bienvenus.

Pour approfondir l’histoire, consultez la page Wikipedia à laquelle nous avons contribué, ainsi que l’étude archéologique parue dans la Revue Archéologique du Centre de la France, disponible aussi en version PDF.

Le tarif de la visite libre est de 3 € pour les adultes. Elle est gratuite pour les enfants et les étudiants. La visite guidée est proposée à 12 € sur réservation (contactez-nous).

FAQ – Visiter la Corroirie

Peut-on visiter la Corroirie sans dormir sur place ?

Oui, la Corroirie se visite librement du 1er avril au 11 novembre. Il n’est pas nécessaire d’être hébergé sur place. Mais si vous souhaitez prolonger l’expérience, nos chambres d’hôtes au château vous offrent une immersion totale dans l’histoire du lieu.

Faut-il réserver pour visiter ?

Non. Quand le pont-levis est ouvert, vous trouverez les brochures sur un tonneau. La visite est libre, de 11h à 19h. Votre participations nous aide à l’entretien de la propriété.

Quels sont les horaires d’ouverture ?

La Corroirie se visite librement du 1er avril au 11 novembre. Suivez les actualités sur Instagram ou Facebook pour connaître les périodes propices à la visite.

Combien coûte la visite ?

Une participation de 3 € est demandée. Elle permet d’entretenir les lieux et de soutenir les projets culturels.

Peut-on venir avec un chien ou un vélo ?

Oui. Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus dans les extérieurs. Les vélos peuvent être garés dans la cour.

Y a-t-il un parking sur place ?

Oui, un parking gratuit est disponible juste à l’entrée du domaine. Merci de rouler doucement à l’approche du site.

Peut-on organiser un événement ou une séance photo ?

Oui, la Corroirie accueille aussi des privatisations et tournages. Pour un concert, un mariage intimiste ou une session photo dans un cadre historique, contactez-nous via la page Privatisation.

Peut-on visiter la distillerie ?

La distillerie Élixir4, installée dans l’ancien bâtiment des domestiques, se visite ponctuellement lors d’événements ou de visites guidées.

Existe-t-il une étude archéologique de la Corroirie ?

Oui. Une étude approfondie a été publiée dans la Revue Archéologique du Centre de la France. Elle replace la Corroirie dans son contexte médiéval et analyse son architecture et son évolution.

En 1178, à l’orée de la forêt de Loches, sur une terre donnée par l’abbaye de Villeloin, Henri II Plantagenêt fonde la Chartreuse du Liget, en expiation du meurtre de Thomas Becket.

Ce nouveau monastère voit rapidement affluer les donations, dont le fief féodal de Craçay, qui devient le monastère des frères, appelé la Corroirie chez les Chartreux. Le terme vient du latin cartusien conredium ou conredia, désignant ce qui sert à l’entretien des moines. Ce lieu accorde aux frères convers des pouvoirs seigneuriaux inédits pour un ordre religieux.

L’ordre des Chartreux distingue les Pères, qui vivent reclus dans la Chartreuse en silence et prière, et les Frères, qui partagent leur vie entre prière communautaire et travail manuel à la Corroirie.

Les frères prient dans l’église et travaillent dans les champs ou le cellier. Ils sont placés sous l’autorité du prieur, qui nomme un père procureur pour administrer le domaine. Celui-ci est le lien entre la Corroirie, la Chartreuse, et les autres établissements religieux.

Les frères convers prononcent les mêmes vœux que les Pères, mais ne peuvent le devenir. Leur humilité permet à la communauté de vivre en paix. Lettrés, autonomes, tous adultes libres (francs), ils gèrent les terres, les ressources et les hommes. À la différence des autres ordres comme les Bénédictins, la Corroirie n’accueille pas d’enfants confiés par leur famille.

D’autres personnes vivent aussi sur place : les donnés ou oblats, venus expier leurs fautes ou accomplir un vœu, adoptent les règles des frères. Les ouvriers agricoles sont salariés, sans fonction religieuse. Le domaine abrite aussi un bailli, un sergent, un avocat, et un procureur fiscal, preuve de son autonomie judiciaire.

À partir du XVe siècle, Charles VII y place un capitaine et une garnison. Les pèlerins y font étape vers Compostelle ou Tours, logés à l’hostellerie de la Corroirie.

Le lieu de vie des frères chartreux

La Corroirie est le cœur de la vie temporelle des frères. Son responsable, le procureur, est le gestionnaire du domaine. Les frères y vivent dans des cellules, prient à l’église, travaillent au cellier ou dans les champs, et assurent l’administration du territoire.

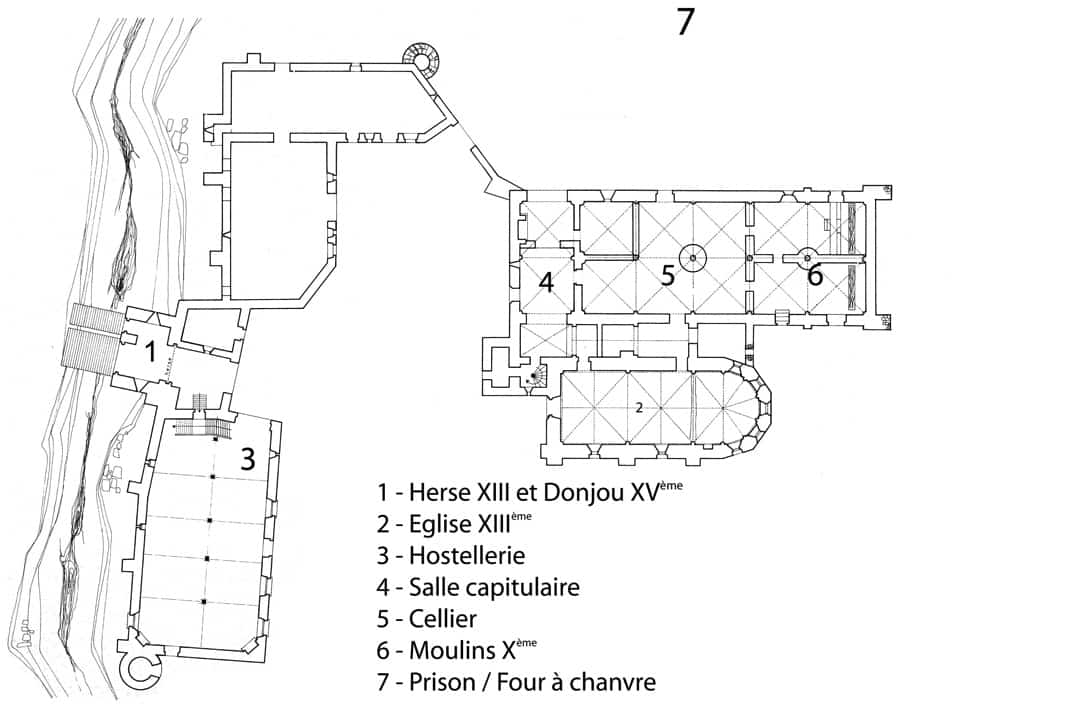

L’église (2)

Construite au début du XIIIe siècle, elle est consacrée en 1206 par l’archevêque de Paris Eudes de Sully, en présence du roi Jean sans Terre. Son style est typiquement Plantagenêt : voûtes à huit nervures très bombées, nef unique, chevet à sept pans. À l’origine, le sol était plus bas d’1,5 mètre et les vitraux étaient probablement transparents.

Une piscine liturgique Renaissance, intégrée dans le mur, permettait au célébrant de se laver les mains après la communion. La fresque du chœur date de 1935, peinte par Robert Lens, ami du comte de Marsay.

Le cellier (5)

Construit après l’église, il présente des voûtes gothiques, une salle rectangulaire à deux nefs et quatre colonnes centrales. Un ancien pressoir rappelle la culture de la vigne sur les coteaux alentour. À l’époque, tous buvaient du vin coupé d’eau.

Au XVe siècle, un deuxième étage de grenier est ajouté, fragilisant l’édifice. On rehausse alors le sol de 1,40 m pour soutenir le poids du grain. Le cellier servait aussi à la préparation du parchemin et du papier à partir de tissus de chanvre, pour les copistes de la Chartreuse.

Le centre du temporel

Corroirie signifie « ce qui sert à l’entretien ». Le domaine couvre 1 500 hectares en un seul tenant (900 ha de terres, 550 de forêts, 50 d’étangs, 15 de vignes, 13 de prés), répartis en une vingtaine de métairies.

Les terres nourrissent les frères : céréales, légumes, poissons d’étang. La forêt de chênes, plantée méthodiquement, reste un modèle. Le chanvre est omniprésent : pour les cordes, les vêtements, le papier, mais aussi comme aliment en temps de disette.

Henri II encourage cette culture stratégique pour sa flotte. Les fibres servent aux cordes, les graines aux hommes et aux animaux. La pharmacopée médiévale valorise le chanvre pour ses propriétés calmantes.

Les moulins (6)

Deux moulins se succèdent au fond du cellier. Leur présence est peut-être antérieure à l’arrivée des Chartreux, et l’un d’eux a fonctionné jusqu’au XIXe siècle. Alimentés par le ruisseau d’Aubigny et l’étang en amont, ces moulins servaient uniquement aux besoins du monastère.

Dans le premier, le goulot en pierre est encore visible sur le mur droit : il acheminait l’eau vers une roue de 4 m de diamètre, actionnant une meule à l’étage, aujourd’hui disparu.

Un second espace à gauche abritait une deuxième roue. Selon les besoins, les moines pouvaient en orienter l’usage grâce à un système de vannes. Des fragments de meules sont encore visibles au sol. L’eau était évacuée par une galerie souterraine vers la rivière.

À la sortie, le bassin est aujourd’hui en partie comblé. Au plafond, de petites ouvertures trahissent l’ancien système de tuyaux en bois : ils permettaient de déverser le grain directement depuis les greniers.

Le grenier : centre de l’activité agricole

Depuis les moulins, en avançant vers l’église, on distingue deux niveaux de greniers, aménagés au XVe siècle. Un pont-levis permettait aux paysans d’y accéder directement pour y verser leurs redevances (la dîme ou le terrage).

À l’époque où chaque région a ses propres mesures, un « boisseau de la Corroirie » existait. Un marché local s’y tenait. Chaque Corroirie possédait ses spécialités : celle du Liget, c’était la fabrication de barriques avec le chêne de ses forêts. On sait aussi que les Chartreux, bien que végétariens, se faisaient livrer du poisson de mer, remonté jusqu’à Montrichard par la Loire et le Cher.

Aux portes du désert : l’hostellerie (3)

Ce bâtiment accueillait sans doute les visiteurs : frères malades, pèlerins, voyageurs. Cette halte reculée préservait la paix des Pères reclus dans la Chartreuse. On y recevait également les « donnés », des laïcs venus expier une faute ou accomplir un vœu, vivant selon les règles des frères convers. L’hostellerie servait aussi de tribunal : le bailli y rendait la justice.

À noter : une croix des Chartreux, sculptée en pierre, orne le pignon nord du toit.

LE FIEF FÉODAL

La Corroirie est aussi le siège du pouvoir seigneurial des Chartreux. En recevant le fief de Craçay au XIIIe siècle, ils héritent de ses droits féodaux. Ces privilèges sont ensuite renforcés par les rois et les papes.

Le lieu devient un tribunal redouté : le bailli de la Corroirie avait les mêmes prérogatives que celui de Loches. Malgré les tentatives d’annexion du tribunal royal, les Chartreux conservent leurs droits, avec le soutien de la couronne, jusqu’à la Révolution.

La tourelle : prison et four à chanvre (7)

Isolée au nord, entre cellier et murailles, la tourelle faisait office de prison, mais aussi de séchoir à chanvre. Une unique ouverture à l’étage supérieur permettait l’accès. Des latrines sont encore visibles. Était-ce aussi une aération permettant de diffuser la chaleur ?

Chaque automne, la tourelle changeait de fonction. Le chanvre, après rouissage dans le ruisseau, y était séché avant d’être broyé au moulin et transformé au cellier.

Les fourches patibulaires, aujourd’hui disparues, se dressaient entre le pont et les douves. Elles rappelaient le droit de vie et de mort des Chartreux. Ceux-ci préféraient en général une peine de réparation plutôt que la condamnation à mort, mais deux femmes furent brûlées pour sorcellerie au XVe siècle.

Les douves et fortifications

Lieu de refuge, la Corroirie était protégée par douves, remparts et haies vives. Les murs nord et est sont encore visibles.

Des meurtrières, en étriers (XIIIe) ou en points d’exclamation (XVe : pour les mousquets), bordent les bâtiments. On y voit aussi des canonnières destinées à l’artillerie.

En 1361, pendant la guerre de Cent Ans, un souterrain fut creusé pour relier la Chartreuse à la Corroirie, qui servait de forteresse en cas de siège. Une garnison est accordée en 1432 par Charles VII, et Louis XI permet de renforcer les murs. En 1589, une attaque huguenote marque la mémoire des lieux…

Récit d’une attaque (Les Inhumanitez du Capitaine Lignou – 1589):

Donc la nuit du 3 au 4 mars 1589, ces gens, « deux compagnies, cinquante ou soixante cuirassés, rôdent depuis quelque temps dans la région où elles ont occupé plusieurs châteaux dont le Château du Bouchet et celui de Montrésor. Elles décident de s’emparer de la Corroirie, fructueuse affaire. Logées à Montrésor, elles décident d’attaquer la nuit, à cheval. Juste avant d’arriver, un éclaireur part. A la Corroirie tout est calme. Les montures sont alors laissées dans les métairies avoisinantes : la Fouettière, la Grangette, et le Boulay. Les habitants, réveillés par les soudards, sont terrifiés. Dans la crainte d’être tués, ils sont serviles aux exigences huguenotes : ils prêtent leurs échelles et des poutres sur-le-champ.

Les assaillants s’engagent sur la levée de l’étang, mais le bruit des pas trahit leur présence. De la Corroirie, à tout hasard, il leur est tiré un coup d’arquebuse. Se sentant découverts, les Preneurs de Barbetz battent précipitamment en retraite : fugit enim impius nemine persequente. Morigénés par les officiers, rassurés par le silence qui contre tout attente suit le coup de feu, ils revinrent à la charge. A ce moment un paysan dévoué précipite à l’eau les échelles laissées par les assaillants lors de leur fuite afin d’alerter par le bruit les veilleurs.

Au bruit de l’eau, le frère portier, intrigué, entr’ouvre sa fenêtre. Trois balles d’arquebuse s’écrasent sur le mur près de lui. Effrayé, il court jeter l’alarme. Le prieur et les moines sont à la chapelle : Dicito, frater, pauperes monachos intus esse, qui matutinas persolvunt presces : « Frère, dites qu’il y a à l’intérieur de pauvres moines qui récitent les matines », répond le doux dom Fiacre Billard. Puis il fit entonner le veni Sancte Spiritus.

Dehors, l’attaque commence. Le pont-levis est miné. Les soudards se couchent, mais la poudre brûle sans effet. Une seconde mine plus heureuse fait sauter le pont-levis et la porte. Les assaillants se précipitent. Une seconde porte les arrête. Elle est brisée à coups de hache. Les moines sont sans résistance puisqu’ il n’y a pas de garnison et le Père Prieur interdit de riposter, ayant scrupule de se défendre contre des ennemis « qu’on eut envoyé en enfer, en les tuant en état de péché, puisque pilleurs de monastères ». Ils sont maîtres de la place. Ils vont à la chapelle. Les religieux sont à leur merci.

Le sac commence avec le jour, mais le butin n’a pas l’importance qu’on lui supposait. Dans l’esprit des Huguenots, les religieux doivent encore cacher des richesses. Comment le savoir ? C’est à ce moment que du Lignou entre personnellement en scène. « Il prend tost après et fait prendre quelques-uns des religieux du dict. couvent, pour leur faire dire ce qu’ils ne savent pas, pour mieux dire s’en jouer, les a fait mettre et plonger en l’eau des plus proches étangs jusqu’à la gorge, puis jusqu’aux lèvres, après leur avoir mis la pointe de leur homicides lames ; leurs ouvrent la bouche et leur desseroient les dents pour y laisser et faire entrer et couler l’eau et ainsi les faire peu à peu noyer : estimant leur faire enseigner ce qu’il ne savoient pas eux-mesme ; cuidant lors de la circonstance qui apparaissait en ces saints personnages provint de quelque obstination ou crainte de perdre ce qu’ils n’avaient pas, et qu’ils vouloient faire deviner (Les Inhumanitez du Capitaine Lignou – 1589).

Les habitants de la paroisse, curieux, viennent au spectacle. Malheur aux vaincus ! Les rancunes endormies, les jalousies, les espoirs les mêlent aux Huguenots. Ils suivent les recherches, les guident même. Voici les titres de propriétés, de redevances, les baux. Dans la cour, un bûcher s’entasse et les parchemins s’y tordent, répandant une écœurante odeur de chair brûlée, cependant que les manants s’ébaudissent.

Les Preneurs de Barbez sont repartis. Les Chartreux, souffrant en leur cœur plus de l’hostilité paysanne que des atrocités des bandes fuient au travers de la forêt. Salerm, qui commande à Loches, les recueille et les fera héberger. Ils ne reviendront que lorsque tout sera paisible. Leur quiétude ne sera plus troublée jusqu’à la Révolution (2 siècles plus tard).

La porte fortifiée (1)

La Corroirie, ayant une fonction défensive, est ceinturée de remparts, de douves et de haies vives. Les murailles nord et est subsistent encore aujourd’hui.

Tout au long des bâtiments s’ouvrent des meurtrières. Celles du XIIIe siècle, en forme d’étriers, étaient destinées aux archers. Celles du XVe siècle, en point d’exclamation, servaient aux mousquets : le point pour poser l’arme, le trait pour viser. Des canonnières (fin XVe et XVIe) permettaient l’usage de l’artillerie.

La tour carrée, entrée principale du monastère, témoigne de cet esprit défensif. Un pont-levis à contrepoids, encore visible, permettait l’accès. Deux portes se distinguent : l’une pour les cavaliers et charrettes, l’autre pour les piétons. Toutes deux sont surmontées de mâchicoulis et de meurtrières.

La salle des gardes, à l’étage, contrôlait les allées et venues. Dans le passage, les rainures de la herse sont encore visibles : ultime rempart après les douves et le pont-levis.

LA CORROIRIE APRÈS LA RÉVOLUTION

Grâce à leurs relations avec le pouvoir et les penseurs des Lumières, les Chartreux échappent aux violences révolutionnaires. La Chartreuse est fermée par deux moines restés sur place. La Corroirie, vendue comme bien national, devient alors un domaine agricole.

Cette transformation assure paradoxalement la préservation des bâtiments. La chapelle devient un hangar. En 1899, l’ensemble est racheté par René de Marsay, héritier de la Chartreuse. Son neveu Henry lui succède en 1919 et transmet le lieu en 1982 à sa fille, la comtesse Guy de Mareüil. Elle engage une vaste campagne de restauration : voûtes, murs, prison, moulins…

Son petit-fils, Jeff de Mareuil, reprend le flambeau. Il ouvre les lieux à l’hospitalité moderne en y aménageant des chambres d’hôtes dans l’esprit de pèlerinage contemporain.

Aujourd’hui, l’Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement de la Corroirie (ASRC) œuvre à la mise en valeur du site : visites libres et guidées, concerts, théâtre, conférences, publications. Une brochure est disponible en téléchargement.

Les bénévoles sont bienvenus pour accompagner les chantiers en cours. Après la remise aux normes agricoles bio, la réfection des façades, du drainage et de la cour, les priorités à venir sont la restauration des douves, de l’intérieur de la prison, du moulin et de son bassin d’alimentation.

Plan de la Corroirie

📄 Si vous souhaitez imprimer le parcours de visite, téléchargez notre brochure :